将軍が大奥に泊まる際の「手順」

「将軍」と「大奥」の生活⑥

■大奥に泊まる際に将軍は御伽坊主にお相手を伝える

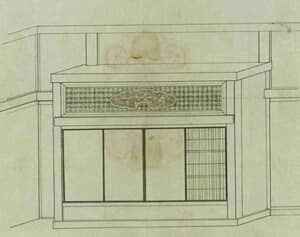

御對面所御附書院御外廻建地絵図

御対面所上段之間の付書院の立体図面。御対面所は儀礼専用の御殿だったため、細部の装飾まで徹底的に作られていた。欄間の中央には鳥と花があしらわれている。『豊田家文書』/都立中央図書館蔵

将軍は一人で御錠口までやって来たわけではない。近習たちも御供(おとも)をする。将軍の佩刀(はいとう)を持つ者もいるが、大奥には入れないため佩刀を奥女中に渡すことになる。将軍の後に続いて、刀を抱き抱えた奥女中が御鈴廊下を進んでいく。中奥と大奥の間を行き来するたびにこういう手順が一々繰り返されたのである。

将軍が大奥で泊まる場合は、前もって大奥に連絡が行くことになっていた。その場合は大奥から奥女中を中奥に呼び出し、その意思を伝えて大奥に向かわせたが、使者の役を勤めたのは「御伽(おとぎ)坊主」と呼ばれた奥女中だった。大奥が男子禁制の空間であったのに対し、中奥はいわば女子禁制の空間と言えるが、御伽坊主だけは特別に中奥に入ることが許されていた。

御伽坊主とは頭を僧形にした奥女中で、黒羽織を着用していた。唯一、中奥と大奥の間を行き来できたが、当日の将軍の御相手つまり御伽を勤める奥女中のもとに、その旨を伝えることも御伽坊主の役目とされた。御台所が御相手の場合も、同じく御伽坊主がその旨を伝える使者を務めた。なお、将軍のお相手を一度でも務めると、その奥女中は「御中臈(ごちゅうろう)」と呼ばれるようになる。

大奥での将軍の寝所である「御小座敷」は上之御鈴廊下のすぐ近くにあった。御台所は御殿向内に設けられた専用の御殿から、御台所以外の奥女中の場合は住居である長局(ながつぼね)から向かうのであった。

監修・文/安藤優一郎

- 1

- 2